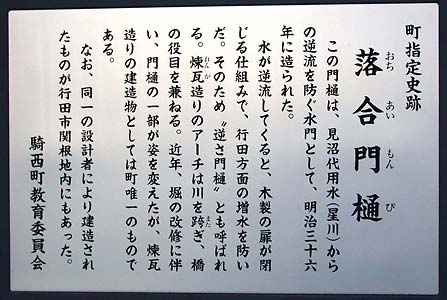

門樋の設置目的は、洪水時に本川からの逆流によって支川の流域が

増水(湛水)するのを防ぐことなので、この説明板に記されている落合門樋の

機能は、まさに門樋であって、わざわざ”逆さ門樋”とは呼ばない。

ちなみに、堰板(ゲート)が装備された取水堰は堰板で河川や水路をせき止めて

水位を高くして取水をしているが、そのせき上げのことを逆水とよぶこともある。

水理学の用語だと背水(はいすい、BackWater)である。

なお、彦八郎用水が完成する前は、加須市阿良川、平永地区の

用水不足を解消するために、落合門樋のゲートを常時は

閉めたままにして、排水路からの逆水による取水が行われることもあった。

(注2)落合門樋は騎西町唯一の煉瓦造りの建造物ではない。

地下に埋設されてはいるが、三間樋が現存する。

三間樋とは騎西領用水(新川用水)の元圦であり、明治35年(1902)に

煉瓦造りで改築された。騎西領用水は見沼代用水(星川)の左岸から取水している。

(注3)行田市関根地内にあった煉瓦造りの樋門とは、関根門樋のことである。

関根門樋は撤去されてしまったが、煉瓦造りの塔が現存する。

関根門樋は、落合門樋の前年(1902年)に、関根落(農業排水路)が

見沼代用水に合流する地点に建設された。

設置目的は落合門樋と同じで、見沼代用水から関根落しへの逆流の防止である。

現在、関根落しは排水先が変更されていて、関根伏越で見沼代用水の下を横断して、

最終的には野通川に合流するように改修されている。

なお、落合門樋と同時に建造された源兵衛門樋(星川左岸、行田市下須戸〜藤間)は、

落合門樋と同一のデザインであったと思われる。

(注4)見沼代用水からの逆流防止

見沼代用水の周辺には数多くの沼地が存在した。

このため、見沼代用水の路線は沼地を避けて、地形的に高い所が選ばれている。

また、見沼代用水(星川)の両岸には自然堤防が発達していて、周辺の

農地(後背湿地)との比高差は大きい。以上のことから、見沼代用水に

合流する排水路は、大雨のさいに見沼代用水の水位が高くなると、

排水が困難になる。それだけでなく、見沼代用水から洪水流が

逆流してくる可能性が非常に高かった。→本川から支川への洪水流入

行田市と騎西町の周辺には見沼代用水に合流する排水路が多いが、

これらには明治時代、見沼代用水からの逆流防止のために煉瓦造りの

頑丈な水門が設けられていた。洪水で水門が破壊されることも多かったからだ。

例えば、弥右衛門門樋(弥右衛門落、行田市、1903年、現存せず)、

源兵衛門樋(源兵衛落、行田市、1903年、一部残存)、

寺島門樋(旧長野落、行田市、1903年、現存せず)、

関根門樋(関根落、行田市、1902年、一部残存)などである。

これらの水門を設置することで、見沼代用水からの逆流は防げたが、

支川の排水不良は解決しなかった。そのため、昭和初期には支川の

流路変更が実施され、長野落と関根落は見沼代用水に排水するのは止めて、

野通川へと排水先が変更され、現在に至っている。