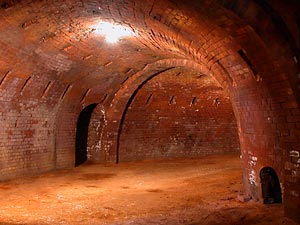

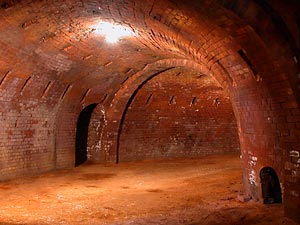

↑ホフマン輪窯(わがま) 埼玉県深谷市

明治40年建造。日本煉瓦製造(株)の工場内に

保存されているドイツ人ホフマン考案の煉瓦焼成窯。

JR東京駅等に使われた煉瓦を焼き上げた歴史的な

窯である。国の重要文化財。→詳細を見る

↑日本煉瓦製造(株)の塀 埼玉県深谷市

さすが煉瓦会社、塀も煉瓦造りである。塀の上端には

デンティル(歯状の装飾)が施されている。塀の向こうに

見えるのは、明治39年頃に建設された煉瓦造りの変電室。

かつて、この通りは鉄道の路線(通称.上敷免鉄道)であった。

| 煉瓦造りの (その1)_ |

↑ホフマン輪窯(わがま) 埼玉県深谷市 明治40年建造。日本煉瓦製造(株)の工場内に 保存されているドイツ人ホフマン考案の煉瓦焼成窯。 JR東京駅等に使われた煉瓦を焼き上げた歴史的な 窯である。国の重要文化財。→詳細を見る |

↑日本煉瓦製造(株)の塀 埼玉県深谷市 さすが煉瓦会社、塀も煉瓦造りである。塀の上端には デンティル(歯状の装飾)が施されている。塀の向こうに 見えるのは、明治39年頃に建設された煉瓦造りの変電室。 かつて、この通りは鉄道の路線(通称.上敷免鉄道)であった。 |

↑東武伊勢崎線のトンネル 埼玉県羽生市 千手院墓地のはじっこにある歩行者用のトンネル。 地元では、お化けトンネルと呼ばれているそうだ。 この付近には明治40年(1907)頃まで、伊勢崎線の 川俣駅があった。周辺には煉瓦造りの鉄道施設が 数多く残っている。利根川を挟んだ対岸の 群馬県明和町にも、これと同じ形式のトンネルがある。 |

↑JR東日本 交通博物館 東京都千代田区神田須田町 もともとは明治45年に甲武鉄道(現.JR中央本線)の 万世橋高架橋として建造されたもの。煉瓦造りの巨大な 連続アーチ橋である。アーチの脚部に隅石、面壁に メダリオン、天端には飾り積みと豪華な装飾が施されている。 かつて、この近くには万世橋駅(設計者は JR東京駅と同じく辰野金吾)もあった。 |

灯明台 埼玉県ふじみ野市苗間、苗間神明神社 高さ約6m、灯明置きの部分は セグメンタルアーチ、 胴体頂部にはデンティル(歯状の装飾)と モミジが施されている。 胴体部分の中くびれを施工するために、 切り煉瓦が多用されているので、 わかりにくいが、基本的な煉瓦の積み方は イギリス積み。使われている煉瓦は 手抜き成形であり、 平均実測寸法は225×108×59mm。 |

地蔵の祠 埼玉県大里郡岡部町本郷 (宮下)定光院の東100m、辻 基本的な煉瓦の積み方は小口積み。 使われている煉瓦は機械成形で、 平均実測寸法は211×104×57mm。 |

戻る:[ノスタルジックな] 煉瓦造りの:[その1][その2][その3][その4][その5][その6][その7][その8][その9][その10]