吹上町と鴻巣市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 区分 |

町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 吹上町 |

吹上村 |

吹上字中耕地2682 |

不明 |

旧中山道、吹上小学校の付近? |

| 鴻巣市 |

鴻巣町 |

鴻巣字西側2818 |

不明 |

旧中山道、[駅入口]交差点? |

| 〃 |

箕田村 |

箕田字富士山334 |

旧中山道、箕田小学校の付近 |

|

(補足1)太井村(現在の熊谷市、行田市、吹上町)、下忍村(現在の行田市、吹上町)、

笠原村(現在の鴻巣市)は北埼玉郡に属した。

太井村、下忍村、笠原村の道路元標は現存する。→北埼玉郡の道路元標

(補足2)鴻巣市滝馬室の荒川の周辺には、几号の付けられた古い仕様の水準点(内務省、昭和五年)が

2基現存している。それらは昭和初期に完了した荒川の河川改修のさいに、測量の補助水準点として

設置されたと思われる。道路元標と同様に希少な存在である。

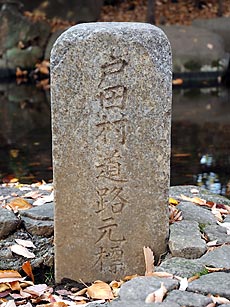

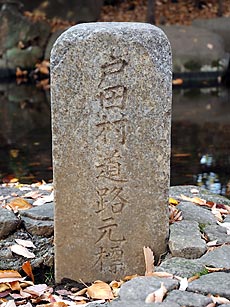

↑小谷村道路元標 北足立郡吹上町小谷

小谷小学校(こや)の南西、消防団

第4分団の西側の交差点に残っている。

地上高は49cm、背面に大正十三年。

ここは旧小谷村役場の跡地であり、

付近には旧小谷村史碑が建てられている。

北足立郡小谷村は明治22年(1889)に

小谷村、三町免村、前砂村、明用村が

合併して誕生。小谷村は昭和29年に

吹上町と合併した。 |

↑田間宮村道路元標 埼玉県鴻巣市北中野

田間宮小学校(たまみや)の南側の市道に

残っている。25cm角、地上高47cm。

側面には、大正十四年二月一日とある。

この地点から西側200mには

荒川の左岸堤防が位置する。

北足立郡田間宮村は、明治22年に

糠田村、大間村、宮前村、登戸村、

北中野村が合併して誕生。

昭和29年には鴻巣市と合併した。 |

↑馬室村道路元標 鴻巣市原馬室(まむろ)

馬室小学校前の付近、谷津不動尊前の

T字路(なのはな通)から東へ150mの

地点に残っている。なのはな通から400m

西には荒川の河道があり、そこには

原馬室橋(冠水橋)が架かっている。

元標の脇には消火栓と柳の大木がある。

元標は25cm角、地上高36cm。

馬室村は原馬室村と滝馬室村が

合併して、明治22年に誕生。

昭和29年には鴻巣市と合併。

馬室村青年団が建てた道標が2基残る。 |

↑常光村道路元標 鴻巣市下谷

常光小学校(じょうこう)とJA常光支所の

向かいの道路脇にある。25cm角、

高さは59cm。道路元標の脇には

普門品供養塔(天保十一年建立)も

残っている。この道路(市道)は県道38号と

312号線を結んでいるが、元は旧街道の

ようで、500m北西には寛政九年建立の

道標(像付き、供養塔を兼ねる)もある。

北足立郡常光村は常光村、上谷村、

下谷村、西中曽根村が合併し明治22年に

誕生した。昭和29年には鴻巣市と合併。 |

北本市の道路元標

↑石戸村道路元標 北本市荒井三丁目

県道57号さいたま鴻巣線、JA石戸支所の

前に残っている。22cm角、高さは120cm。

これは旧石戸村道路元標として、北本市の

歴史資料に指定されているが、正確には

道路元標ではなく道標。昭和初期の建立の

ようで、正面に元標とあり、石戸青年団、

農友会などの文字が読み取れる。

石戸村は下石戸上村、下石戸下村、

石戸宿村、高尾村、荒井村が合併して

明治22年に誕生した。昭和18年に中丸村

と合併し、北本宿村となった。 |

↑中丸村道路元標 北本市宮内七丁目

中丸小学校の南側、県道312号下石戸上・

菖蒲線の脇、北本市商工会館の隣にある。

書式が[道路元標 中丸村]と変わっている

うえに、大きさも標準的な元標に比べて、

かなり小さい。希少価値が高い逸品だ(笑)。

幅21cm、奥行き20cm、高さ58cm。

北足立郡中丸村は北中丸村、山中村、

東間村、本宿村、深井村、宮内村、古市場村、

常光別所村、花ノ木村が合併して

明治22年に誕生した。昭和18年には

石戸村と合併し、北本宿村となった。 |

桶川市、上尾市、伊奈町に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 区分 |

町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 桶川市 |

加納村 |

坂田字向951 |

県道311号、JA加納の北側 |

桶川高校入口 |

| 上尾市 |

上尾町 |

上尾宿イ仲宿261 |

旧中山道、[上尾駅入口]交差点? |

町役場は氷川鍬神社内 |

| 〃 |

原市町 |

原市字五734 |

県道5号、相頓寺の東側 |

|

| 〃 |

上平村 |

西門前字東579 |

県道87号、JA上平の付近(たぶん旧道) |

道路は拡幅 |

| 〃 |

大石村 |

小泉字天神南747 |

大石小学校の南側付近 |

|

| 〃 |

大谷村 |

大谷本郷字後759 |

県道165号、[大谷本郷]交差点 |

大谷本郷自治会館の西側

または火の見やぐらの付近 |

| 伊奈町 |

小針村 |

羽貫字八幡谷192 |

県道5号、小針神社の西側付近? |

|

| 〃 |

小室村 |

小室字元宿7981 |

県道311号、バス停[元宿]の付近 |

小室小学校から北へ150m |

↑桶川町道路元標 桶川市寿二丁目

旧中山道の桶川駅前交差点内にある。

元標の正面が旧中山道に向いている。

25cm角、地上高は65cm。

旧中山道沿いには、旧旅籠や蔵造りの

商家等もあり往時の面影が残っている。

ここから北西へ300mの東和銀行の

付近には近年に建てた道標があり、

中山道 桶川宿、左 上尾宿三十四町、

右 鴻巣宿一里三十町と記されている。

北足立郡桶川町は明治22年に桶川宿、

大谷領町谷村、上日出谷村、

下日出谷村が合併して誕生した。 |

↑川田谷村道路元標 桶川市川田谷

県道12号川越栗橋線の川田谷歩道橋から

北へ約50mの住宅地の中には、川田谷村

(かわたや)の村役場が残っている(廃屋)。

元標は役場入口の西側の道路脇にある。

旧村役場の建物と道路元標が一緒に

残っている例は、極めて珍しい。

幅26.5cm、奥行25cm角、高さは44cm。

背面には昭和六年四月と記されている。

旧川田谷村は明治22年に北足立郡

川田谷村となった。

昭和30年に桶川町と合併した。 |

↑平方村道路元標 上尾市平方(ひらかた)

県立上尾橘高校から南へ200mに橘神社が

ある。元標は県道57号線(新平方道)の

上尾橘高入口交差点の中、橘神社の鳥居脇に

設置されている。25cm角、高さは36cm。

なお、橘神社の旧名は氷川神社であり、

旧平方村(明治22年以前)の村社であった。

北足立郡平方村は、旧平方村、西貝塚村、

上野村、上野本郷村、平方領領家村が

合併して明治22年に誕生した。

昭和3年には平方町となり、その後、

昭和30年に上尾町と合併した。 |

さいたま市の道路元標、見つかっていないのは下表のとうり。

| 区分 |

町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 北区 |

大砂土村 |

土呂字稲荷905 |

JA大砂土の付近? |

|

| 日進村 |

上加字宮ノ腰1858-2 |

日進町二丁目、日進神社の付近 |

|

| 大宮区 |

大宮町 |

大宮字大宮3797 |

|

|

| 西区 |

指扇村 |

高木字稲荷前449-2 |

JA指扇の付近? |

|

| 三橋村 |

並木字前1392-3 |

三橋小学校の付近 |

JA三橋は役場跡 |

| 見沼区 |

片柳村 |

御蔵字小山1545-2 |

片柳郵便局の付近 |

|

| 春岡村 |

深作字本村3410 |

春岡公民館の付近 |

道路は拡幅 |

| 桜区 |

大久保村 |

五関字古貝戸140 |

大久保支所の付近 |

|

| 土合村 |

西堀字里1969 |

土合小学校の付近 |

JA敷地内に土合村役場跡の碑 |

| 南区 |

谷田村 |

太田窪字善前北1740 |

産業道路、善前バス停の付近 |

|

| 緑区 |

尾間木村 |

大間木字会ノ谷620-1 |

県道235号線、会の谷バス停の付近 |

|

| 大門村 |

大門字東裏2666 |

国道463号線、大門交差点の付近 |

|

↑宮原村道路元標

さいたま市北区宮原四丁目

JA宮原支店の敷地内。旧中山道に

面した歩道側、記念植樹の脇にある。

元標の正面が旧中山道に向いている。

25cm角、地上高は65cm。JA宮原支店の

敷地内には石造りの古い水準点(水準點、

四八五号、21cm角)も設置されている。

北足立郡宮原村は明治22年に加茂宮村、

吉野原村、奈良瀬戸村、大谷別所村が

合併して誕生した。宮原とは加茂宮村の

宮と吉野原村の原を合わせたものだろう。

昭和15年に大宮町や日進村と合併し

大宮市となった。 |

↑七里村里程標

さいたま市見沼区風渡野(ふっとの)646

東武野田線の七里駅から東へ150mのY字路に

残っている。花崗岩製の39cm×37cmの角柱で、

高さは約270cm。里程標なので道路元標よりも

サイズは大きい。昭和5年12月10日に設置。

七里停車場是ヨリ二丁 左 大門鳩谷みち、

右 原市蓮田みち等と刻まれている。

背面には停車場道寄付者16人の名前があるが、

これは土地を提供した人々だろう。

北足立郡七里村は膝子村、東宮下村、大谷村、

新堤村、猿ヶ谷戸村、風渡野村、東門前村が

合併して、大正2年に誕生した。

昭和30年に大宮市へ合併している。 |

↑七里村の道路元標?

さいたま市見沼区東門前

七里村の道路元標は東門前字道際290に

設置された。現在、近傍には東門前第一自治会館が

あり、その敷地内に道路元標らしき石が

確認できる。水道の前に数個の敷石が

埋められていて、そのうちの一つの形状が

道路元標とよく似ている。頂部には丸みがあり、

大きさも27cm×65cmと道路元標の規格に近い。

ただし、埋設されているので七里村を

示す刻字は確認できない。

また、材質は花崗岩ではないようで、背面には、

こぶ出しに似た仕上げがなされているので、

道路元標だと断言はできない。 |

↑植水村道路元標

さいたま市西区中野林 さいたま市

植水支所の敷地内、民具収蔵庫の前に

ある。25cm角、地上高は68cm。

現在は58cm角、高さ30cmのコンクリート

台座の上に固定されている。

北足立郡植水村は明治22年に植田谷領

本村、水判土村(みずはた)、佐知川村、

中野林村、飯田村、三条町村、島根村が

合併して誕生した。植水とは植田谷領の

植と水判土村の水を合わせたのだろう。

昭和30年に大宮市と合併した。 |

↑馬宮村道路元標

さいたま市西区西遊馬

さいたま市馬宮支所の敷地内にある。

25cm角、地上高は66cm。

下部には49cm角のコンクリート基礎。

北足立郡馬宮村は西遊馬村、土屋村、

二ッ宮村、飯田新田、植田谷領本村新田が

合併して、明治22年に誕生した。

馬宮とは西遊馬の馬と二ツ宮の宮を

合わせた命名。馬宮村は昭和30年に

大宮市と合併した。 |

|

↑浦和町道路元標 さいたま市浦和区

高砂二丁目 JR浦和駅の西口から西へ

250mの地点。旧中山道とさくら草通りが

交差する付近、ユザワヤの脇にある。

この元標は昭和57年に復刻したもの

だが、復刻がいい加減であり、正面には

道路元標とあるのみで、市町村名は

記されていない(注)。北足立郡浦和町は

浦和宿が基になり、明治22年に誕生した。

浦和町は県庁所在地であると同時に

北足立郡の郡役所も置かれていた。

昭和9年には市制を公布し浦和市となった。

川越市、熊谷市、川口市に次いで4番目だ。 |

↑木崎村道路元標

さいたま市浦和区領家四丁目

県道35号川口上尾線(産業道路)の

領家交差点から北へ100m、長覚寺の門前、

民家の角にある。ここから1.5Km南東には

駒場スタジアムが位置する。元標は25cm角、

地上高60cm。コンクリート基礎の上に

置かれている。北足立郡木崎村は

北袋村、上木崎村、下木崎村、瀬ヶ崎村、

木崎領領家村、駒場村、本太村、針ヶ谷村が

合併して明治22年に誕生した。

村名は近世の木崎領に由来すると思われる。

昭和8年に北袋村は大宮町と合併、

残りは浦和町と合併した。 |

↑六辻村道路元標 さいたま市辻三丁目

国道17号線の[六辻]交差点付近、

六辻交番の脇にある。文字どおり、

旧中山道の辻であり、ここから南には

辻の一里塚跡が残る。

元標は25cm×26cm、地上高56cm。

北足立郡六辻村は辻村、白幡村、

根岸村、別所村、文蔵村、沼影村が

合併して明治22年に誕生した。

昭和13年には町制を発布して

六辻町となった。

昭和17年に浦和市と合併した。 |

↑三室村道路元標 さいたま市緑区三室

さいたま市三室支所の敷地内、合併記念碑(昭和15年

建立)の脇に放置されている。

25cm角、全長は90cm。

北足立郡三室村は明治22年に三室村と

道祖土村(さいど)が合併して誕生した。

昭和15年には浦和市へ合併した。 |

↑野田村道路元標 さいたま市緑区代山

八幡宮の敷地内、手水鉢の脇に放置されている。

当初の設置場所は代山字宮ノ台108なので、県道105号線の

野田小交差点付近にあったと思われる。

25cm角、全長は75cm。北足立郡野田村は

上野田村、中野田村、大崎村、南部領辻村、代山村、

寺山村、高畑村、染谷村(一部)が合併して、明治22年に誕生した。

昭和31年には戸塚村、大門村と合併し美園村となっている。 |

(注)オリジナルの元標には、市町村名は記されてなかったということなのだろうか。

ともかく、市町村名がないので、この復刻道路元標が浦和町の頃を

対象にした物なのか、浦和市になってからの物なのか、不明である。

大正9年埼玉県告示第75号(埼玉県報799号)によれば、

浦和町の道路元標は浦和町稲荷丸2266の1番に設置されていた。

現在は稲荷丸という地名は残っていない。

ちなみに埼玉県の県庁所在地は昭和8年まで、浦和町だったが、

市ではなく町が県庁所在地であるのは、全国でも極めて稀な例であった。

↑蕨町道路元標 蕨市中央五丁目9

旧中山道と蕨駅前通りの交差点、

セブンイレブン脇の歩道にある。

25cm角、地上高57cm。

左側面には埼玉縣とあるが、これは

埼玉県の蕨町という意味であり、

元標を設置したのは蕨町である。

元標の脇には説明板と中山道蕨宿の

プレートが併設されている。

北足立郡蕨町は蕨宿と塚越村が

合併して、明治22年に誕生した。

昭和34年には市制を公布し蕨市となった。

全国で最も面積の小さい市は

1889年以降、市域に変更がない。 |

↑戸田村道路元標 戸田市上戸田四丁目

後谷公園の徒渉池の畔に建つ。

明らかに移築されたもの。

25cm角、地上高56cm。

北足立郡戸田村は上戸田村、下戸田村、

新曽村が合併して明治22年に誕生した。

昭和16年に戸田町となり、

昭和32年には美笹村と合併して

新しい戸田町となったが、2年後に

松本新田、曲本、内谷などが分村し、

浦和市へ合併している。 |

|

↑志木町道路元標

志木市本町一丁目〜二丁目

県道36号保谷志木線(本町通り)の

[本町一丁目]交差点内にある。

25cm角、地上高68cm。背面に埼玉縣と

あるが、これも埼玉県の志木町という意味で

あり、元標を設置したのは志木町である。

新座郡志木町は志木宿がそのまま町制と

なり、明治22年に誕生した。新座郡は

明治29年に北足立郡へ編入となった。

昭和19年には北足立郡志木町、内間木村と

入間郡宗岡村、水谷村が合併して北足立郡

志紀町(しき)が誕生した。志紀町は

昭和23年に分村したため、再び北足立郡

志木町に戻ったが、昭和30年には

宗岡村と合併して足立町となった。 |

↑白子村道路元標 和光市白子二丁目19

白子郵便局から北東へ150m、滝坂の

交差点にある。

25cm角、地上高66cm。背面に埼玉縣。

新座郡白子村は白子村と下新倉村が合併して、

明治22年に誕生した。新座郡は明治29年に

北足立郡へ編入となった。

白子村は昭和19年には北足立郡新倉村と

合併して北足立郡大和町(やまとまち)と

なった。大和町は昭和45年に市制を施行し、

和光市となったが、紛らわしいことに、

同時期には東京都北多摩郡大和町

(東大和市の前身)が存在した。 |

|

戻る:[道路元標の一覧] [北埼玉郡][南埼玉郡][北葛飾郡][大里郡][深谷市][熊谷市][比企郡][入間郡][児玉郡][秩父郡]