さいたま市岩槻区に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 岩槻町 |

岩槻2425 |

県道2号(旧国道16号)と国道122号の交差点? |

市役所に村役場跡碑 |

| 河合村 |

平林寺字西422 |

河合小学校と幼稚園の間 |

JA河合脇に村役場跡碑 |

| 柏崎村 |

柏崎字中組865 |

柏崎小学校の北のT字路 |

小学校に村役場跡碑 |

| 和土村 |

黒谷字八幡裏1564 |

和土小学校南側の表忠碑の付近 |

JAに村役場跡碑 |

| 新和村 |

尾ヶ崎字半縄1270 |

新和小学校の北側付近 |

小学校に村役場跡碑 |

|

←慈恩寺村道路元標

さいたま市岩槻区慈恩寺(じおんじ)

JA慈恩寺支店の北側の三叉路、

地蔵堂の脇にある。村の名前に冠された、

慈恩寺(坂東三十三箇所札所の一つで、

元荒川沿線の観音信仰の中心地)から

北西へ250mの地点だ。元標は

幅25cm、奥行き24cm、地上高80cm。

文字は読めるのだが、頂部の破損が酷い。

元標の脇には宝暦六年(1756)建立の

庚申塔があるが、それは側面が粕壁と

幸手(日光街道の宿場)への道標を

兼ねている。なお、この付近に現存する

江戸時代に建立された道標には

行き先として、慈恩寺が記されたものが

非常に多い。

南埼玉郡慈恩寺村は慈恩寺村、

裏慈恩寺村、表慈恩寺村、古ヶ場村、

徳力村、鹿室村、上野村、南辻村、

小溝村、相原野村が合併して、

明治22年に誕生した。

昭和29年には岩槻町と合併。 |

↑川通村道路元標 岩槻区本町二丁目2-34

現在は岩槻郷土資料館に収蔵されている。

本来は大口地区のJA川通支所(旧村役場の跡地)の

道路脇に設置されていたのだが、道路整備に伴い、

不要となり、郷土資料館に持ち込まれたのだという。

南埼玉郡川通村は南平野村、長宮村、大野島村、

増長村、大口村、大谷村、大戸村、新方須賀村、

大森村が合併して、明治22年に誕生した。

昭和29年には岩槻町と合併。 |

菖蒲町に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 菖蒲町 |

菖蒲171 |

県道313号、仲横(ちゅうおう)交差点付近 |

道路は拡幅 |

| 三箇村 |

三箇字中1252 |

国道122号、[釜屋前]バス停付近 |

三箇小学校の敷地内には村立図書館 |

↑小林村道路元標 南埼玉郡菖蒲町小林

小林は[おばやし]と読む。

小林小学校前交差点(県道310号線と

県道312号線が交差)から北西へ50m、

町道のT字路にある。

25cm角、地上高64cm。

標石の隅が面取りされているのが特徴。

南埼玉郡小林村は明治22年(1889)に

誕生。昭和29年には菖蒲町と合併した。

つまり江戸時代以降、菖蒲町と合併する

まで村域は変わらなかった。

村内のほぼ中央に野通川が流れる。 |

↑栢間村道路元標 菖蒲町下栢間(かやま)

県道77号行田蓮田線の脇、栢間小学校の

校門前に設けられている。幅26cm、

奥行き29cm(現存最大)、地上高は

59cm。これも四隅が面取りされている。

栢間小学校は江戸時代に、この地域を

治めていた内藤氏の陣屋の

跡地だという。南埼玉郡栢間村は

上栢間村、下栢間村、柴山枝郷が

合併して明治22年(1889)に誕生した。

昭和29年には菖蒲町と合併した。 |

白岡町に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 日勝村 |

上野田大日139 |

大日橋(隼人堀川)の付近 |

橋詰にJA日勝 |

↑大山村道路元標 白岡町荒井新田

大山小学校の正門の西側にある。

幅25cm、奥行き26cm、地上高は10cm。

すぐ脇(写真の奥)には隼人堀川が

流れている。大山小学校の敷地内の

大山民俗資料館は旧尋常高等小学校の

木造校舎を動態保存したもの。

南埼玉郡大山村は上大崎村、下大崎村、

柴山村、荒井新田村が合併して、

明治22年に誕生した。昭和29年には

白岡町と合併したが、上大崎村は

分村し、菖蒲町と合併した。 |

↑篠津村道路元標 白岡町篠津(しのづ)

篠津小学校の正門から西へ100mの三叉路に

ある。大正13年8月建立。付近の表忠碑

(昭和6年、帝国在郷軍人会)によると、ここは

幸手町道、菖蒲町道、原市町・岩槻町道の

交差点である。すぐ脇には隼人堀川が流れている。

元標は28cm角、地上高64cm。

石ではなくコンクリート製、書体も独特である。

南埼玉郡篠津村は篠津村、野牛村、

白岡村、寺塚村、高岩村が合併して、

明治22年に誕生した。昭和29年には

白岡町と合併。 |

久喜市、蓮田市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 区分 |

町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 久喜市 |

久喜町 |

久喜新383 |

久喜市中央三丁目、停車場道の交差点 |

2000年頃に紛失 |

| 〃 |

太田村 |

吉羽字沼向1357 |

市立図書館の南東付近 |

|

| 〃 |

江面村 |

北青柳字新道下1336 |

東北自動車道、久喜I.Cの南側 |

|

| 蓮田市 |

綾瀬村 |

閏戸字野久保265 |

国道122号、[蓮田浄水場]交差点の付近 |

埋蔵文化財室が役場跡地 |

| 〃 |

黒濱村 |

黒濱字中野原3068 |

黒浜小学校の西側 |

JAが役場の跡地 |

↑清久村道路元標 久喜市上清久(きよく)

久喜市西公民館の敷地内、北側の

フェンス際にある。公民館の所在地は

上清久の飛地(周囲は六万部と所久喜)。

元標は25cm角、地上高60cm。

これも四隅が面取りされている。

コンクリートの台座の上に置かれているのは、

移築されたからだろう。おそらく当初は

ここから100m南側の県道12号川越

栗橋線の付近に設置されていたと

思われる。南埼玉郡清久村は上清久村、

下清久村、六万部村、所久喜村、

北中曽根村が合併して、明治22年に誕生。

昭和29年には久喜町と合併。 |

↑平野村道路元標 蓮田市井沼

県道77号行田蓮田線の路傍、平野小学校の

西側のT字路にある。25cm角、地上高60cm。

この元標も四隅が面取りされている。

ここから北側400mには元荒川、南側300mには

見沼代用水が流れているが、県道の路線は

低地ではなく微高地(台地の部分)を通っている。

なお、この付近には江戸時代に建立された、

石橋供養塔が数多く残っている。

南埼玉郡平野村は上平野村、高虫村、

駒崎村、井沼村、根金村が合併して、

明治22年に誕生した。

昭和29年には蓮田町と合併。 |

宮代町と春日部市(南埼玉郡)に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 区分 |

町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 宮代町 |

百間村 |

百間西原組字西原460 |

西原団地の東側、山崎地区との境界付近 |

|

| 〃 |

須賀村 |

和戸字宿251-3 |

和戸公民館が村役場の跡地 |

|

| 春日部市 |

粕壁町 |

粕壁6110 |

この地番は残っていない |

春日部中学校の付近か? |

| 〃 |

豊春村 |

道順川戸字隅田川縁37 |

豊春小学校の付近、県道2号線 |

付近に火の見櫓 |

| 〃 |

内牧村 |

内牧字高野4399-1 |

内牧公民館の付近、県道78号線 |

付近に火の見櫓 |

| 〃 |

武里村 |

備後字須賀929 |

武里小学校の北、須賀公民館の付近 |

|

越谷市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 越ヶ谷町 |

越ヶ谷4672 |

この住所は存在しない。越谷駅前通の付近か? |

道路は拡幅 |

| 大澤町 |

字辻721 |

大沢小学校の付近か? |

|

| 出羽村 |

四丁野字四丁野1881 |

出羽小学校の付近、四丁野通 |

|

| 大袋村 |

大竹字東畑158 |

大袋公民館の付近 |

|

| 櫻井村 |

大泊字堰場730 |

桜井小学校と桜井公民館の間 |

|

| 荻島村 |

南萩島字戸井775 |

萩島小学校の北方、県道48号線 |

|

| 蒲生村 |

蒲生字中道3197 |

|

|

↑新方村道路元標 越谷市大杉

県道102号平方東京線の新方小学校

交差点内にある。

26.5cm角、地上高は36cm。

南埼玉郡新方村(にいがた)は北川崎村、

大吉村、船渡村、大松村、大杉村、

弥十郎村、向畑村が合併して、

明治22年に誕生した。村名は中世の

古い荘名に由来する。近世以降の

水防・水利共同体としての新方領は

増林村も含む、もっと広い区域である。

新方村は昭和29年に越谷町と合併した。 |

↑増林村道路元標 越谷市増林3685付近

増林駐在所(ますばやし)から北西へ

200m、県道102号線の道路脇にある。

ここは旧村役場の跡地だという。

26cm角、地上高は65cm。

南埼玉郡増林村は増林村、増森村、

中島村、東小林村、花田村が合併して、

明治22年に誕生した。昭和29年には

越谷町と合併。なお、増林村は古利根川と

元荒川が中川へ合流する地域なので、

粘土や砂が多く堆積していたため、

明治時代後半に数多くの煉瓦工場が

創設された。

|

↑大相模村道路元標 越谷市大成町一丁目

県道52号越谷流山線の[大相模小学校入口]

バス停の対面にある。25cm角、地上高52cm。

元標面が道路に背を向けているので、

移築されたのだと思われる。大相模村の

村役場はここから200m北の観音寺にあった。

観音寺の北側から元荒川の右岸までは

約300mあるが、この区域は近年まで遊水池だった。

南埼玉郡大相模村は東方村、西方村、

見田方村、南百村、四条村、別府村、

千疋村が合併して明治22年に誕生した。

村名は中世の大相模郷に由来する。

昭和29年には越谷町と合併した。 |

|

←川柳村道路元標 越谷市川柳町五丁目282付近

県道380号線の麦塚交差点の脇、

女体神社の入口にある。

この元標は復刻されたもの。

元標は25cm角、地上高57cm。

写真の右隅に見えるのは破損した旧元標の跡。

花崗岩製で26cm角であったことがわかる。

南埼玉郡川柳村は柿ノ木村、南青柳村、

麦塚村、伊原村が合併して、明治22年に誕生した。

昭和29年8月には北足立郡草加町と合併したが、

同年11月に麦塚村、伊原村は分村して、

越谷町と合併した。 |

八潮市に設置された道路元標で、見つかっていないのは下表のとうり。

| 町村名 |

設置場所 |

現在の住所 |

備考 |

| 潮止村 |

伊勢野字根通779 |

この地番は残っていない、潮止小学校の付近か? |

|

↑八條村道路元標 八潮市八條

八條小学校から東へ200m、県道102号

平方東京線の脇にある。道路元標が

置かれた市道は、中川の旧堤防である。

25cm角、地上高は54cm。

南埼玉郡八條村(はちじょう)は八条村、

鶴ヶ曽根村、松之木村、伊草村、小作田村、

立野掘村の6村が合併して、明治22年に

誕生した。昭和31年には立野掘村を除く

旧5村が八幡村、潮止村と合併し、

南埼玉郡八潮村となった。

なお、立野掘村は草加市へ合併した。 |

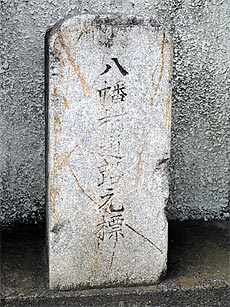

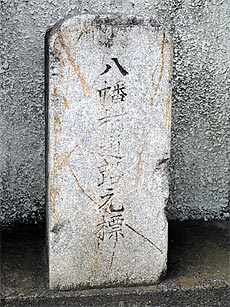

↑八幡村道路元標 八潮市中央三丁目

県道54号線(旧道)の道路脇、

八幡図書館の塀の中にある。

ここは旧八幡村役場の跡地だという。

25cm角、地上高は63cm。

南埼玉郡八幡村(やわた)は上馬場村、

中馬場村、大原村、大曽根村、浮塚村、

西袋村、柳之宮村、南後谷村の8村が

合併して、明治22年に誕生した。

昭和31年には八条村、潮止村と合併し、

南埼玉郡八潮村となった。 |

|

戻る:[道路元標の一覧] [北埼玉郡][北葛飾郡][北足立郡][大里郡][深谷市][熊谷市][比企郡][入間郡][児玉郡][秩父郡]